放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

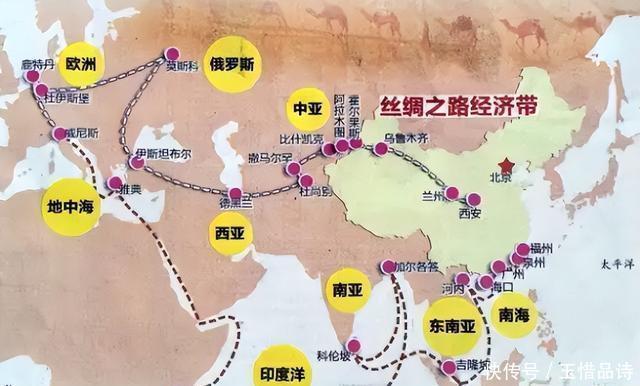

在当今世界的权力格局中,中美关系无疑是全球关注的焦点。很多人认为,美国对中国崛起的担忧主要集中在经济规模和军事力量上,毕竟中国的GDP早已位居世界第二,军费开支和现代化装备也在快速提升。 然而,如果仅仅从这些表面数据来看,或许低估了美国真正的忧虑所在。经济和军事实力固然重要,但美国更害怕的,是中国在一些深层次领域的实力,这些领域不仅影响两国博弈的走向,还可能重塑全球秩序。 中国在国际舞台上的强大影响力 中国近年来在国际舞台上的表现,让美国感到了前所未有的压力。这种影响力不是靠武力扩张实现的,而是通过经济合作、外交斡旋和理念,“一带一路”倡议就是一个典型的例子。自2013年提出以来,这一倡议已经覆盖了超过150个国家,涉及基础设施建设、能源合作和贸易网络。

中国在国际舞台上的强大影响力 中国近年来在国际舞台上的表现,让美国感到了前所未有的压力。这种影响力不是靠武力扩张实现的,而是通过经济合作、外交斡旋和理念,“一带一路”倡议就是一个典型的例子。自2013年提出以来,这一倡议已经覆盖了超过150个国家,涉及基础设施建设、能源合作和贸易网络。 亚洲、非洲、欧洲甚至拉美国家都积极参与其中,形成了庞大的合作框架。数据显示,截至2023年,中国通过“一带一路”签署了数千亿美元的协议,涵盖铁路、港口、电站等项目。这不仅拉动了相关国家的经济发展,也让中国在这些地区赢得了广泛的认可和支持。 与此同时,中国在多边场合的活跃度也在提升。在联合国这样的平台上,中国频频提出自己的主张,比如推动气候变化合作、维护发展中国家的利益等。2023年,中国还成功促成了沙特和伊朗的关系正常化,这一事件震动了国际社会。

亚洲、非洲、欧洲甚至拉美国家都积极参与其中,形成了庞大的合作框架。数据显示,截至2023年,中国通过“一带一路”签署了数千亿美元的协议,涵盖铁路、港口、电站等项目。这不仅拉动了相关国家的经济发展,也让中国在这些地区赢得了广泛的认可和支持。 与此同时,中国在多边场合的活跃度也在提升。在联合国这样的平台上,中国频频提出自己的主张,比如推动气候变化合作、维护发展中国家的利益等。2023年,中国还成功促成了沙特和伊朗的关系正常化,这一事件震动了国际社会。 沙特和伊朗作为中东地区的两大对立方,几十年来冲突不断,中国却通过外交努力让双方坐到了一起。这件事不仅提升了中国的国际声誉,也让美国的中东政策显得有些被动。毕竟,美国长期以来靠着盟友体系和军事存在主导中东局势,现在却发现自己的影响力被稀释了。 相比之下,美国的传统盟友体系却没那么稳固。欧洲国家虽然表面上跟美国保持一致,但在贸易、能源等问题上跟中国的合作越来越多。日本和韩国虽然是美国在亚洲的铁杆盟友,但国内对美军基地的抗议却时有发生。尤其是在日本冲绳,当地民众对美军驻扎的不满已经持续了几十年。

沙特和伊朗作为中东地区的两大对立方,几十年来冲突不断,中国却通过外交努力让双方坐到了一起。这件事不仅提升了中国的国际声誉,也让美国的中东政策显得有些被动。毕竟,美国长期以来靠着盟友体系和军事存在主导中东局势,现在却发现自己的影响力被稀释了。 相比之下,美国的传统盟友体系却没那么稳固。欧洲国家虽然表面上跟美国保持一致,但在贸易、能源等问题上跟中国的合作越来越多。日本和韩国虽然是美国在亚洲的铁杆盟友,但国内对美军基地的抗议却时有发生。尤其是在日本冲绳,当地民众对美军驻扎的不满已经持续了几十年。 这种盟友关系的松动,让美国不得不重新审视自己在全球的领导地位。而中国的影响力却在稳步扩大,尤其是在发展中国家眼里,中国提供的是实实在在的经济帮助,而不是附带政治条件的干预。这种软实力的提升,才是美国真正感到不安的地方。 中国强大的实体工业 如果说国际影响力是中国的软实力,那么实体工业就是硬实力的核心体现。中国被称为“世界工厂”不是没有道理的。从日常用品到高科技产品,中国的制造业几乎无处不在。走进美国的沃尔玛或者塔吉特超市,货架上至少有一半商品印着“MadeinChina”的标签。

这种盟友关系的松动,让美国不得不重新审视自己在全球的领导地位。而中国的影响力却在稳步扩大,尤其是在发展中国家眼里,中国提供的是实实在在的经济帮助,而不是附带政治条件的干预。这种软实力的提升,才是美国真正感到不安的地方。 中国强大的实体工业 如果说国际影响力是中国的软实力,那么实体工业就是硬实力的核心体现。中国被称为“世界工厂”不是没有道理的。从日常用品到高科技产品,中国的制造业几乎无处不在。走进美国的沃尔玛或者塔吉特超市,货架上至少有一半商品印着“MadeinChina”的标签。 服装、玩具、电子产品,甚至汽车零部件,中国都占据了全球供应链的重要位置。根据国际贸易中心的数据,2022年中国制造业产值占全球的30%以上,远超美国的18%。 更关键的是,中国在一些战略性资源上握有主动权,比如稀土元素。稀土是生产芯片、电池和新能源设备不可或缺的材料,而中国控制了全球70%以上的稀土开采和加工能力。美国虽然也有稀土储量,但开采和提炼技术远不如中国成熟。

服装、玩具、电子产品,甚至汽车零部件,中国都占据了全球供应链的重要位置。根据国际贸易中心的数据,2022年中国制造业产值占全球的30%以上,远超美国的18%。 更关键的是,中国在一些战略性资源上握有主动权,比如稀土元素。稀土是生产芯片、电池和新能源设备不可或缺的材料,而中国控制了全球70%以上的稀土开采和加工能力。美国虽然也有稀土储量,但开采和提炼技术远不如中国成熟。 一旦中美关系恶化,中国限制稀土出口,美国的科技产业就会陷入困境。2023年初,美国商务部就曾警告,如果供应链中断,芯片短缺问题可能会加剧,影响到从智能手机到军用设备的生产。 中国的工业实力还体现在生产效率和规模上。以光伏产业为例,中国企业占据了全球太阳能板市场80%的份额。特斯拉在上海的超级工厂,短短几年就成了全球产量最高的生产基地。这种工业能力让美国很难找到替代品。

一旦中美关系恶化,中国限制稀土出口,美国的科技产业就会陷入困境。2023年初,美国商务部就曾警告,如果供应链中断,芯片短缺问题可能会加剧,影响到从智能手机到军用设备的生产。 中国的工业实力还体现在生产效率和规模上。以光伏产业为例,中国企业占据了全球太阳能板市场80%的份额。特斯拉在上海的超级工厂,短短几年就成了全球产量最高的生产基地。这种工业能力让美国很难找到替代品。 如果中美真的“脱钩”,美国消费者可能会发现,商店里的商品要么缺货,要么价格翻倍。工业基础的差距,不是短期内靠政策就能弥补的,这也是美国忌惮中国的一个重要原因。 中美经济深度交融

如果中美真的“脱钩”,美国消费者可能会发现,商店里的商品要么缺货,要么价格翻倍。工业基础的差距,不是短期内靠政策就能弥补的,这也是美国忌惮中国的一个重要原因。 中美经济深度交融 同时,美国企业也在中国赚得盆满钵满。苹果公司2022年在中国的收入超过500亿美元,特斯拉上海工厂的产量占其全球总量的40%以上。华尔街的金融巨头们也在中国市场上分一杯羹,像高盛、摩根士丹利这样的机构,近年来加大了对中国业务的投入。 这种交融带来的后果是,任何试图“脱钩”的举动都会引发双输的局面。美国智库彼得森国际经济研究所曾估算,如果中美全面脱钩,美国GDP可能缩水1.6万亿美元,企业利润也会大幅下滑。

同时,美国企业也在中国赚得盆满钵满。苹果公司2022年在中国的收入超过500亿美元,特斯拉上海工厂的产量占其全球总量的40%以上。华尔街的金融巨头们也在中国市场上分一杯羹,像高盛、摩根士丹利这样的机构,近年来加大了对中国业务的投入。 这种交融带来的后果是,任何试图“脱钩”的举动都会引发双输的局面。美国智库彼得森国际经济研究所曾估算,如果中美全面脱钩,美国GDP可能缩水1.6万亿美元,企业利润也会大幅下滑。 中国这边虽然也会受影响,但它的内需市场和“一带一路”沿线的出口渠道,能在一定程度上缓冲冲击。反观美国,供应链中断和成本上升会直接传导到普通消费者身上,通货膨胀可能失控。 更现实的问题是,美国企业并不愿意放弃中国市场。2023年美国商会的一份报告显示,超过80%的在华美企表示不会撤离,因为中国不仅是制造中心,还是全球增长最快的消费市场之一。那些鼓吹“脱钩”的政客,往往忽略了经济现实。两国经济绑得太紧,硬要拆开只会两败俱伤。这种深度交融,让美国在对华政策上投鼠忌器,既想遏制中国,又不敢彻底翻脸。

中国这边虽然也会受影响,但它的内需市场和“一带一路”沿线的出口渠道,能在一定程度上缓冲冲击。反观美国,供应链中断和成本上升会直接传导到普通消费者身上,通货膨胀可能失控。 更现实的问题是,美国企业并不愿意放弃中国市场。2023年美国商会的一份报告显示,超过80%的在华美企表示不会撤离,因为中国不仅是制造中心,还是全球增长最快的消费市场之一。那些鼓吹“脱钩”的政客,往往忽略了经济现实。两国经济绑得太紧,硬要拆开只会两败俱伤。这种深度交融,让美国在对华政策上投鼠忌器,既想遏制中国,又不敢彻底翻脸。 中国社会的团结与制度优势 最后一个让美国忌惮的方面,是中国社会的凝聚力和制度执行力。这种优势在关键时刻表现得尤为明显。2020年初新冠疫情暴发时,中国用两个月时间就基本控制住了局面。全国范围的封锁、物资调配和疫苗研发,展现了惊人的效率。

中国社会的团结与制度优势 最后一个让美国忌惮的方面,是中国社会的凝聚力和制度执行力。这种优势在关键时刻表现得尤为明显。2020年初新冠疫情暴发时,中国用两个月时间就基本控制住了局面。全国范围的封锁、物资调配和疫苗研发,展现了惊人的效率。 世界银行的数据显示,中国在2020年是唯一实现正增长的主要经济体,GDP增长2.3%,而美国同期下降了3.5%。这种应对危机的能力,离不开社会的高度团结和政府的强力动员。 再看脱贫攻坚,中国过去几十年让8亿多人摆脱了贫困。2012年至2020年间,近1亿农村人口摘掉了贫困帽子。这背后是无数基层干部的努力和政策的持续推进。相比之下,美国的贫富差距却在扩大。

世界银行的数据显示,中国在2020年是唯一实现正增长的主要经济体,GDP增长2.3%,而美国同期下降了3.5%。这种应对危机的能力,离不开社会的高度团结和政府的强力动员。 再看脱贫攻坚,中国过去几十年让8亿多人摆脱了贫困。2012年至2020年间,近1亿农村人口摘掉了贫困帽子。这背后是无数基层干部的努力和政策的持续推进。相比之下,美国的贫富差距却在扩大。 2022年,美国无家可归者数量达到65万,创下历史新高。联邦政府和州政府在医疗、住房等问题上争吵不休,政策往往停留在口号阶段。这种对比,让美国一些观察家开始反思自身的制度短板。 中国的团结还体现在民众对国家发展的认同感上。皮尤研究中心的调查显示,近年来中国民众对政府的满意度持续高于80%,而美国民众对国会的支持率常年徘徊在20%左右。这种社会共识,让中国能集中力量办大事,比如高铁网络的建设、5G技术的推广,都在短时间内走到了世界前列。

2022年,美国无家可归者数量达到65万,创下历史新高。联邦政府和州政府在医疗、住房等问题上争吵不休,政策往往停留在口号阶段。这种对比,让美国一些观察家开始反思自身的制度短板。 中国的团结还体现在民众对国家发展的认同感上。皮尤研究中心的调查显示,近年来中国民众对政府的满意度持续高于80%,而美国民众对国会的支持率常年徘徊在20%左右。这种社会共识,让中国能集中力量办大事,比如高铁网络的建设、5G技术的推广,都在短时间内走到了世界前列。 美国虽然也有创新优势,但在基础设施更新和社会福利上,往往受制于党派分歧和利益集团的掣肘。中国的制度优势,不是简单的高压管理,而是把资源和目标拧成一股绳的能力,这一点让美国既羡慕又警惕。 中美关系的未来走势 从这四个方面来看,美国忌惮中国的根源,远不止经济总量或军队规模,而是中国在全球影响力、工业实力、经济联系和社会凝聚力上的综合优势。这些因素交织在一起,让美国感到自己的主导地位正在被挑战。

美国虽然也有创新优势,但在基础设施更新和社会福利上,往往受制于党派分歧和利益集团的掣肘。中国的制度优势,不是简单的高压管理,而是把资源和目标拧成一股绳的能力,这一点让美国既羡慕又警惕。 中美关系的未来走势 从这四个方面来看,美国忌惮中国的根源,远不止经济总量或军队规模,而是中国在全球影响力、工业实力、经济联系和社会凝聚力上的综合优势。这些因素交织在一起,让美国感到自己的主导地位正在被挑战。 2023年11月的旧金山峰会是个信号,中美领导人试图缓和气氛,达成了教育交流、禁毒合作等共识。但敏感问题,比如台湾问题,依然是横在两国之间的一道坎。中国明确表示统一是底线,美国却不愿完全放弃干预的意图。2024年台湾地区选举临近,可能会再次成为双方博弈的焦点。 不过,经济上的相互依赖和全球稳定的需求,注定两国无法彻底翻脸。未来的中美关系,很可能是在竞争中寻找合作空间。美国的盟友体系和科技优势依然强劲,中国的影响力和工业能力也在持续提升。双方都明白,完全对抗的代价太大,合作才是更理性的选择。但这种合作不会是单方面的妥协,而是基于实力对比的平衡。

2023年11月的旧金山峰会是个信号,中美领导人试图缓和气氛,达成了教育交流、禁毒合作等共识。但敏感问题,比如台湾问题,依然是横在两国之间的一道坎。中国明确表示统一是底线,美国却不愿完全放弃干预的意图。2024年台湾地区选举临近,可能会再次成为双方博弈的焦点。 不过,经济上的相互依赖和全球稳定的需求,注定两国无法彻底翻脸。未来的中美关系,很可能是在竞争中寻找合作空间。美国的盟友体系和科技优势依然强劲,中国的影响力和工业能力也在持续提升。双方都明白,完全对抗的代价太大,合作才是更理性的选择。但这种合作不会是单方面的妥协,而是基于实力对比的平衡。 中美之间的博弈,表面上看是经济和军事的较量,实际上是更深层次的角逐。国际影响力让中国有了更多朋友,实体工业撑起了全球供应链,经济交融绑住了双方的手脚,社会团结则让中国在危机中屹立不倒。这四个方面,才是美国真正害怕的。 未来两国关系会怎么走,取决于彼此的智慧和远见。是继续针锋相对,还是携手应对全球挑战?答案还没揭晓,但有一点可以肯定:中国崛起已经改变了游戏规则,美国不可能再像过去那样独霸一方了。

中美之间的博弈,表面上看是经济和军事的较量,实际上是更深层次的角逐。国际影响力让中国有了更多朋友,实体工业撑起了全球供应链,经济交融绑住了双方的手脚,社会团结则让中国在危机中屹立不倒。这四个方面,才是美国真正害怕的。 未来两国关系会怎么走,取决于彼此的智慧和远见。是继续针锋相对,还是携手应对全球挑战?答案还没揭晓,但有一点可以肯定:中国崛起已经改变了游戏规则,美国不可能再像过去那样独霸一方了。

美港通证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。